Road Movie

di Godfrey Hamilton

(trad. it. Gian Maria Cervo)

con Angelo Di Genio

e Antony Kevin Montanari (violoncello e pianoforte)

Regia: Sandro Mabellini

Musiche originali: Daniele Rotella

Produzione: Teatro dell’Elfo

26 gennaio – 7 febbraio 2016

ore 19:30

Teatro Elfo Puccini – Sala Bausch, c.so Buenos Aires 33, Milano

Lo Spettacolo

Road Movie è un riuscitissimo racconto, una confidenza privata di forte impatto, ambientata negli States degli anni ’90, nel pieno dilagare della piaga dell’Aids. Scritto da Godfrey Hamilton (Nick Hern Books, 1997), Road Movie è un monologo a più voci, tutte affidate al proteiforme virtuosismo di Angelo Di Genio, che in scena è sia il protagonista Joel, sia il suo amato Scott, sia un nutrito gruppo di altri personaggi: tre donne ben caratterizzate e una serie di altre comparse, volti della vita di tutti i giorni, facce da gabbiotto del garage, da automobilista bloccato nel traffico, da commessa del supermercato.

Quello di Joel, giornalista trentenne di New York, è un viaggio coast to coast intrapreso per ritrovare il suo amore, ma soprattutto una dimensione di vita più autentica: è un viaggio che compie per sé, come previsto da Scott in occasione del loro primo incontro, un atto di “egoismo illuminato”. E proprio sulla strada si apre il racconto: un tramonto che colora di tinte mai viste l’infinita autostrada e le deserte distese americane. Stimolo alla partenza è il folgorante orrore che assale il protagonista per le convenzioni sociali, le piccole finzioni quotidiane, gli slogan e le etichette, le personalità preconfezionate, la «facilità della piccola stenografia sociale» che vige anche nella cerchia stretta degli amici.

Nel lineare scorrere del suo viaggio in automobile si innestano flashback, memorie e incontri. Dalle prime ricerche di quella “parte di sé” mancante, cercata invano in umidi vicoli e locali anonimi, si passa alla rievocazione del primo (e unico) incontro con Scott, giovane californiano che raccoglie e “salva” Joel, distrutto da una sbornia a un vernissage, e lo porta nella sua casa galleggiante a Sausalito. Qui ha luogo l’innamoramento: nella sicurezza e nella tranquillità della breve permanenza, Joel ritrova sonni quieti e notti di passione in cui vince le inibizioni e i sensi di colpa. Il tempo scorre «come se fosse burro caldo», lui viene corteggiato e “introdotto al suo corpo” per la prima volta. Joel si lascia andare, vince finalmente la rabbia e la paura accumulate in anni e anni, trova se stesso: è l’inizio del coraggio. Ma l’idillio ha fine con la decisione di tornare a New York, al lavoro, alla routine. A nulla valgono nell’immediato le parole di Scott (che pure sono il pilastro tematico del testo e avranno notevole eco nella vicenda):

Tornerai, vedrai, te lo giuro… Troppe saranno le serate passate a sorridere… alla commessa alla cassa del supermercato… sorrisi non ricambiati, mentre ti ascolti – «Come sta oggi?» – e capisci che non te ne frega un bel niente… Vai, vai: ristoranti francesi… notti a casa da solo… la pioggia fuori dalla finestra… È inutile che scappi, Joel… Una sola di queste cose ti convincerà a partire, ti convincerà a metterti in macchina. E quando sarai lì e avrai deciso questo non sarai più in grado di fermarti, perché lo sentirai, sarai sulla tua strada. Joel, fidati solo di ciò che si muove, nel movimento c’è la vita. Poi naturalmente dirai che è per me eh, lo farai. Dirai: vado nell’ovest per stare con Scott. Ma sarai tu a muoverti, libero finalmente. E ora ti tormenterò finché non lo farai. Io non me ne andrò Joel, ma tu devi venire… Joel ti amo… L’amore a prima vista capita a tutti, tutte le volte. Solo che tutti ne hanno paura, non lo portano a termine perché pensano significhi dover rinunciare a tutto il resto della loro vita. Joel, ti amo. Non avere paura, ti prego. Lascia che ti dica questa cosa: qualcuno in un tempo futuro penserà a noi.

Un evento fortuito – la risposta acida della “tipa del parcheggio al chiuso” – in effetti scuoterà Joel dal vischioso apparato di formalità e finzioni appiccicaticce della vita newyorkese: via, dunque, in viaggio verso ovest.

Prima tappa: il Vietnam Veterans Memorial a Washington DC. Gliene aveva parlato Scott, il quale portava al polso un braccialetto d’argento – donatogli dal padre – col nome di un colonnello disperso nel sud-est asiatico per cui pregava e del quale perpetuava così la memoria. Forte gesto simbolico che consente di accostare esplicitamente i due “mostri” di quegli anni, mietitori di tante vittime: la guerra in Vietnam e l’Aids. «Come andare avanti sapendo che si è sopravvissuti ai propri figli?» è la domanda posta al pubblico. «Voglio una cura e voglio i miei amici di nuovo a casa» è l’urlo di disperazione di Joel che invoca non un monumento in memoriam, ma una seppur minima considerazione verso un problema presente, verso una malattia così grave. «Questo è giusto».

Gli incontri: dopo una rapida ma ironica carrellata di ricordi degli ex di Joel (galleria delle varie tipologie di gay: gli sposati, i bugiardi, gli inserzionisti, i cultori di una presunta “mascolinità”), il primo incontro è quello della “Diva del Lattice”, intensissima figura materna – uscita direttamente da un film di Almodóvar – che sopravvive alla morte del giovane figlio, stroncato dall’Aids, dedicandosi all’attivismo e a campagne di prevenzione (ben concrete: distribuisce preservativi al pubblico in sala con l’invito ad “avvolgerlo nella plastica”). Personaggio esilarante la cui carica comica si mescola fluidamente alla più spietata tragicità: una prova di bravura è il racconto della morte del figlio Danny, che richiede vertiginosi scarti di registro. Ammirevole l’“egoismo illuminato” della Diva-militante: felicissima espressione e filosofia di vita – che Joel farà sua – per cui è possibile trasformare la disperazione in qualcosa di utile. Secondo incontro: in un anonimo autogrill, una donna dagli occhi spalancati e tristi che gli offre la cena in cambio di un po’ di compagnia. Vive da cinque anni il vuoto della perdita della figlia, tossicodipendente, morta a 20 anni. Il suo dramma: non essere stata al corrente del problema della figlia. Ha amato una persona che non aveva mai conosciuto davvero, dalla doppia identità.

Con l’avvicinarsi alla California Joel torna a poco a poco bambino, elettrizzato. Ma qualche segnale turba la felicità del viaggio: Scott non risponde a telefono e, anzi, lo spettatore ascolta un suo misterioso messaggio registrato (che non arriva a Joel perché già partito): «Ti porterò in un posto speciale sai, e non ci vorrà molto. È una lunga strada accidentata con la fine sempre ben in vista però. È lì e poi è qui e non è quello che stavamo cercando. No, per niente. Desideravamo una casa…ma all’improvviso non è più quello di cui abbiamo bisogno…Fidati solo di ciò che si muove, quindi datti una mossa!… e adesso parti!». Arrivato alla casa di Sausalito ad accoglierlo c’è solo la sorella di Scott, tossica, sgraziata e volgare ragazzina punk inacidita (in tutti i sensi), con uno slang tutto suo, ignorante e infarcita di superstizioni e filosofie new age raffazzonate qua e là. Ancora una volta al comico del personaggio si sostituisce pirandellianamente l’umoristico: si avverte la feroce lotta che la ragazza affronta per sopravvivere alla ferocia della vita. È piena di piercing: «Io mi faccio i piercing per ricordare: ognuno di questi piercing è per un amico che è morto di Aids». L’ultimo, ancora dolorante, sulla lingua, è per Scott.

Il freddo glaciale che invade Joel e la sala si mitiga solo nel breve ma umanissimo dialogo tra Joel e la sorella del suo amato (segno della sopravvivenza di un rivolo d’umanità nella spietatezza del mondo): «Grazie… Sei fica!» «Eh, bisogna darsi un tono, no? Se no passi tutta la vita a piangere» «Sì, hai ragione. Ho capito proprio da questo viaggio che qualsiasi cosa può essere utile» «Sì, amico, sì: qualsiasi cosa può aiutarci ad andare avanti». E circolarmente, con l’ultima scena, torniamo all’inizio del viaggio: lo stesso tramonto, gli stessi colori. Joel prosegue il viaggio, va verso l’oceano che accoglie le ceneri di Scott e sulla spiaggia apre il dono che gli ha consegnato la sorella: la banda d’argento del colonnello, emblema della memoria. Il dolore più grande è il rimpianto di non avergli detto “ti amo” in vita.

«Voglio una cura. Voglio i miei amici di nuovo a casa. Scott, ho bisogno di sapere che non sarò solo in questo viaggio. Fidati solo di ciò che si muove… Danza con me… Abbiamo un viaggio ancora così lungo da fare».

***

I Temi

Addensati nel discorso d’addio di Scott sopra citato si leggono i nuclei tematici del testo: il movimento, ossia quella forza vitale di cui Scott è incarnazione («Restare vivi è una scelta molto più interessante» dice all’ubriaco Joel al primo incontro) e quella capacità di vincere disperazione e morte attraverso la memoria attiva, capacità di cui è campione il personaggio della Diva. La memoria è proprio il secondo pilastro tematico: il parallelismo tra le vittime della guerra in Vietnam e le vittime dell’Aids è scoperto. Lo sforzo di ricordare però trascende la dimensione “pubblica” e formale e si insinua capillarmente nell’intimità delle vite dei singoli: di qui la banda commemorativa d’argento del colonnello (che significativamente viene “ereditata” da Joel alla morte dell’amato) e i piercing della sorella di Scott, monumento posticcio eretto sul proprio corpo per un gruppo di reietti, vittime di un male di cui lo stato non si cura (forse perché impegnato a curarsi della guerra?): «penso che dovremmo costruirceli da soli i nostri monumenti, perché tanto nessuno lo farà per noi» dice all’inizio Scott – profeticamente – per rassicurare Joel. Infine quello che è forse il tema dalla portata più universale: l’invito ad amare, qui e subito. Le storie di Joel, Scott, della Diva e suo figlio Danny, della madre dell’autogrill, della sorella drogata: sono testimonianze della forza di questo legame vitale. Road Movie è uno spettacolo sull’Aids – sulla morte, quindi – ma è al contempo un inno alla vita.

Musica e Luci

Ad affiancare le doti istrioniche del poliedrico Angelo Di Genio si prestano le musiche di Daniele Rotella, eseguite dal giovane Antony Kevin Montanari (già ascoltato lo scorso novembre all’ATIR Teatro Ringhiera in Cleopatrás di Giovanni Testori a fianco alla voce di Arianna Scommegna). I suoi interventi al violoncello e al pianoforte più che commento sonoro fanno da contrappunto, dialogo serratissimo con la parola. Il violoncello in particolare – suo strumento principale – viene sfruttato nelle sue numerose possibilità. Ora è una chitarra su cui pizzicare un blues, ora un campionario di rumori ambientali, ora la base della canzone-manifesto Y.M.C.A. dei Village People, ora la voce barocca di J.S. Bach. Merita una nota l’uso del Preludio dalla Prima suite bachiana per violoncello solo: eseguito prima nel mezzo dell’idillio californiano tra Joel e Scott, si trasfigura in uno stridulo ricordo alla fine, quando viene riproposto (suonato al ponticello) in concomitanza con l’arrivo di Joel alla casa di Scott, ormai morto. Suggestiva e sensuale è invece la voce dello strumento nella scena della notte di passione: musica percussiva dalle movenze quasi tribali e tremoli incalzanti accompagnano con un crescendo estatico le contorsioni del corpo di Di Genio nell’evocare elegantemente la battaglia d’amore e l’orgasmo.

Un occhio di bue sempre in movimento, usato con eloquente forza evocativa, tramuta il nero della scena ora in intimi interni, ora in spaziosi monumenti ai caduti, ora in istantanee di viaggio, ora in luoghi della mente: spazi d’indagine introspettiva, di scoperta di paure, gioie, aspettative, solitudini.

***

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2015/2016 del Teatro Elfo Puccini. Nato nel 2014, viene ora riproposto e accolto nel repertorio di produzioni del teatro. Sposa, per sua vocazione, gli obiettivi della LILA (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids), di cui era presente in teatro un’équipe per svolgere attività d’informazione e sensibilizzazione, nonché invitare al test gratuito e anonimo per HIV.

Qualche dato molto eloquente, ricordato a fine spettacolo: secondo l’UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV and AIDS) nel 2015 in tutto il mondo c’erano circa 37 milioni di persone con HIV. Dall’inizio dell’epidemia 78 milioni di persone sono state infettate dal virus e 39 milioni di persone sono morte per patologie collegate all’Aids. Si stima che a fine del 2014 in Italia vivessero 125.000 individui dai 15 anni in su affetti da HIV. Ogni anno circa 4000 sono i casi di infezione, con una media di 10 al giorno: 3 a Milano. Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna detengono il primato. Manca ad oggi una campagna istituzionale forte d’informazione sul virus e sulla malattia.

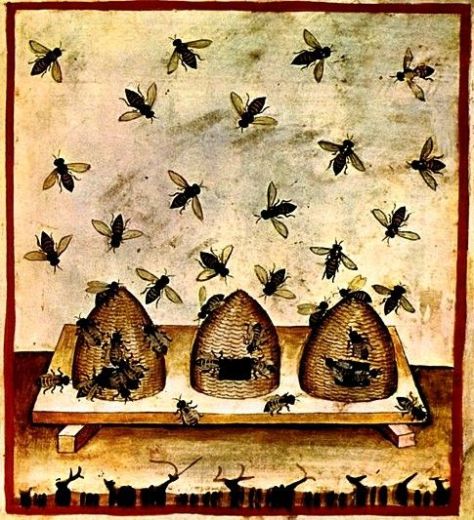

illustrazione dal Theatrum Sanitatis di Ububchasym de Baldach,

illustrazione dal Theatrum Sanitatis di Ububchasym de Baldach,